神社のお祓いについて、その「意味」が気になる方も多いでしょう。

言葉としての意味のこともあれば「自分の場合はやる意味があるのか」というメリットやご利益について知りたい、という方もいるはずです。

この記事では、こうした「お祓いの意味」に関するさまざまな疑問や関心にお応えしていきます。

お祓いについて詳しく知りたい方も、やろうかどうか迷っているという方も、ぜひ参考にしていただけるかと思います。

- お祓いの意味は「罪穢れ(けがれ)災厄を取り除き心身を清浄な状態に立ち返らせる儀式」のこと

- 「毎年の神社の祭事」や「災厄よけのお札」を意味することも

- お祓いをやる意味がある人は、不幸続きの人など

- お祓いをやる意味がない人は、ご利益を信じていない人など

- お祓いと厄祓いの違いは対象年齢が厄年だけかどうか

- お祓いとご祈祷の違いは、ご祈祷は「良いことが起きる」ことを願うこと

もし今すぐ悩み事をどうにかしたいなら「電話占い」も検討してみましょう。

恋愛・仕事・家庭の悩みも全て、占い師に相談することができます。

\ 初回合計最大8500円分無料!/

プロモーション:エキサイト

お祓いとは?3つの意味を解説

お祓い(御祓)という言葉には、以下の3つの意味があります。

- 災厄や穢れを取り除くために神社などで行う儀式(修祓・清祓式)

- 毎年6月や12月に神社で行う祭事・神事(夏越大祓・大祓)

- 神社から出す災厄よけのお札

それぞれの意味について詳しく解説していきます。

【参考】御祓|goo辞書

①:災厄や穢れを取り除くために神社などで行う儀式(修祓・清祓式)

まず、一般的なお祓いの意味はこちらです。

事故や病気などの災厄や、罪・咎(とが)・穢れ(けがれ)を取るために神社などで儀式を行います。

神社「など」というのは、たとえば新築する土地など「神社以外の場所」でお祓いを行うことも多いためです。

儀式自体は神道のものですが、場所は神社になるとは限らないということです。

②:毎年6月や12月に神社で行う祭事・神事(夏越大祓・大祓)

神社で行う祭事のことを御祓(おはらい)と呼ぶこともあります。

有名なのは大阪の御祓祭(おはらいまつり)で、大阪の各地の神社で毎年6月に開催されます。

一般的に大祓は新・旧暦の6月30日前後に行う夏越大祓(なごしのおおはらえ)と大晦日に行う大祓の事を指します。

半年に一度知らず知らずのうちに日常生活で犯した罪・咎、またそこから発生する穢れを人形に移して祓う神事、臨時に行う場合もあります。

特に有名な御祓祭を一覧にすると以下の通りです。

- 坐摩神社(22日)※いかすりじんじゃ

- 天満宮(25日)

- 住吉神社(30日)

見ての通り、それぞれ日付をずらして開催されています。

【参考】御祓祭|コトバンク

実は、辞書によっては「毎年6月と12月のみそか=三十日に行う」と説明されていることもあります。

毎年6月と12月のみそかに、神社で行う祭事。大阪の天満宮・住吉神社などの夏越 (なご) しの祓 (はらえ) が有名。お祓祭り。

御祓|goo辞書

(御祓祭は、一般的に神事であり、祭礼の一つとして斎行する神社もございます。)

見ての通り、先程一覧にした大阪の天満宮・住吉神社などの御祓祭についても書かれています。

つまり同じものの説明ですが、天満宮や坐摩神社などは日付が異なっています。

ただ、上のgoo辞書の説明も正しく、たとえば物部神社では毎年6月30日と12月31日に大祓祭(おおはらいさい)を開催しています。

【参考】大祓祭|石見国一宮物部神社

特に6月30日の大祓祭は夏越の大祓(なごしのおおはらえ)と呼ばれており、この夏越という言葉は他の神社の御祓祭でも見られるものです。

なお、同じ夏越の大祓でも、延喜式内小川神社では、少なくとも令和4年度は6月19日に開催されています(夏越大祓式)。

そして、12月の師走大祓式(しわすおおはらいしき)は、18日に開催されています。

【参考】祭事・神事|延喜式内小川神社

こうして見ると、6月と12月の両方で御祓の祭事を開催する神社でも「三十日(晦日)とは限らない」ことがわかります。

このように詳細は神社によって異なるものの「おおむね6月・12月に開催される祭事」と考えていただくと良いでしょう。

③:神社から出す災厄よけのお札

神社が授与する災厄よけのお札を「御祓」と呼ぶこともあります。

「災厄を逃れる」という目的自体はお祓いの儀式と同じで、それがお札という「物」になった場合も、同じように「御祓」と呼ぶということです。

特に有名なのは伊勢神宮の神宮大麻(じんぐうたいま)で、御祓大麻(おはらいたいま)と呼ばれることもあります。

神宮大麻については、それを入れる箱も含めて御祓と呼ぶこともあります。

お祓いの種類(神社内外のお祓い一覧)

お祓いの種類は、神社の「中」で行うものと「外」で行うものに大別できます。

ここでは、それぞれのお祓いの種類を一覧にしていきます。

神社の中で行うお祓い(ご祈祷・ご祈願)

神社の中で行うお祓いでは、以下の種類が主なものです。

- 厄祓

- 病気平癒

- 交通安全

- 新車祓

- 家内安全

- 業務安全

- 旅行安全

「安全」とつくものは、災厄が降りかかることを未然に防ぐ目的と考えてください。

神社の外で行うお祓い(ご祈祷・ご祈願・祭礼)

神社の外で行うお祓いでは、以下の種類が主だったものです。

- 開店・閉所清祓

- 地鎮祭

- 上棟祭

- 開通式

- 進水式

- 操業安全祭

- 除幕式

新しく何かを始めるものが多く、外から見ると「お祝い」に見えますが、やはり災厄を未然に防ぐ「予防」というべき目的もあります。

【目的別】お祓いの種類一覧

お祓いの種類を「目的別」にまとめると、例えば以下のようなものが挙げられます。

- 厄祓い(厄払い・厄除け・厄落とし)

- 車祓い(交通安全祈願)

- 八方塞がり除け(八方除)

- 井戸祓い(井戸埋立清祓)

ここでは、それぞれのお祓いの概要をご説明します(詳細はそれぞれ専用の記事で解説しています)。

厄祓い(厄払い・厄除け・厄落とし)

厄祓い(俗に厄払いとも書きます)は、厄年に身につく災厄を落とすためのお祓いです。

お寺では「厄除け」という言葉が多く使われますが、神社でも「厄除け」と呼ぶケースはしばしばあります。

「厄落とし」という表現はあまり使われませんが、厄祓いと同じ意味です。

厄年は一般的に「女性の33歳・男性の42歳」とされていますが、実際にはもっと多くあります。

厄年や厄祓いについては「厄年のお祓い」の記事で詳しく解説しています!

車祓い(交通安全祈願)

車祓いは車とドライバー様に対して行うお祓いで、主に交通安全を祈願します。

ドライバー様は厄祓いなどと同じく、神社の拝殿や本殿でお祓いを受けます。

お車は神社の駐車場や、車祓い専用の駐車場などに停め、そこでお祓いを行います。

(つまり、車祓いは全部で2回お祓いを行うことになります)

対象は自動車だけでなく「バイク祓・オートバイ祓・自転車祓」といったものもあります。

車祓いについては「車のお祓い」の記事で詳しく解説しています!

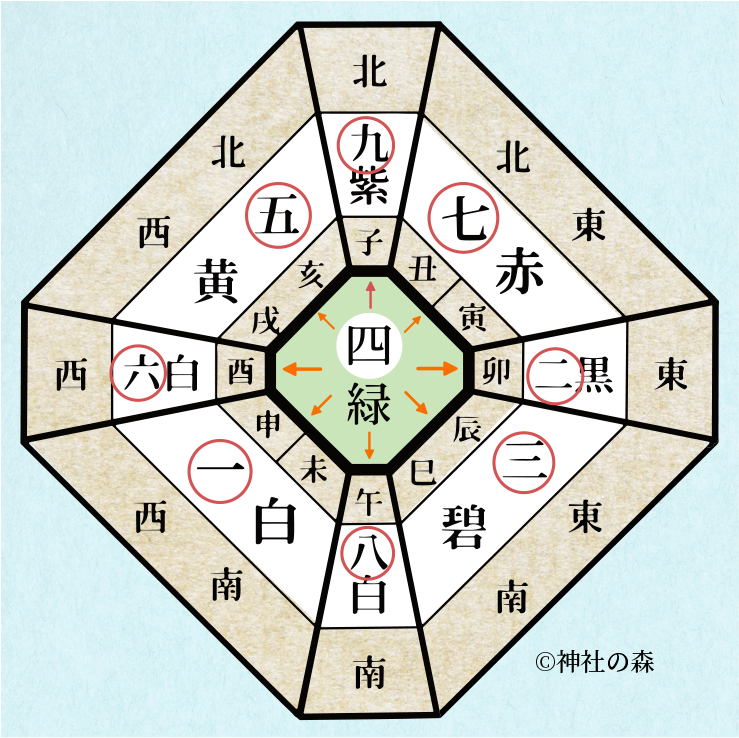

八方塞がり除け(八方除)

八方塞がり除け(八方除)は「その年に八方塞がりの人」が受けるお祓いです。

八方塞がりは厄年に近いものですが、運勢によっては厄年よりも強烈な災厄となります。

八方塞がりとは、下の図のような状態です。

これは2023年(令和5年)の方位盤ですが、真ん中にある「四緑」の人が、今年は八方塞がりです。

椅子取りゲームのように、毎年1〜9のどれかの数字の人が八方塞がりとなります。

八方塞がりの仕組みやお祓いの詳細は「八方塞がりのお祓い」の記事で詳しくまとめています!

井戸祓い(井戸埋立清祓)

井戸祓いは文字通り「井戸のお祓い」で、特に埋め立て工事の時に行うため「井戸埋立清祓」などの名称で呼ばれることもあります。

井戸のお祓いをするのは、井戸には神様が住んでいると考えられているためです。

井戸の神様を一覧にすると、主に以下の通りです。

- 井戸の神(彌都波売神)

- 生井神・福井神・綱長井神

- 御井神(木俣神)

これらの神様に対して「これまでの感謝」を告げ「工事をする理由」をお伝えし、快く受け入れていただくための儀式が井戸祓いです。

より詳しい説明は「井戸のお祓い」の記事でまとめています!

お祓いした方がいい人の特徴と条件

お祓いをした方がいい人の特徴と条件を一覧にすると、以下の通りです。

- 不幸が続いている人

- 運気が下がっていると感じる人

- 病気や怪我・事故が多い人

- 新車を購入予定の人

- 家や会社を新築予定の人

- 今年が厄年の人(数え年)

①〜③は現時点で「災厄が降りかかっている」ので、それを取り除く目的です。

④と⑤は、まだ災厄が降りかかってはいないため「予防」の目的で行います。

⑥は正確には厄祓いといいますが、この厄祓いとお祓いの違いは、次の段落で説明します。

お祓いは意味がない?ご利益がない人の条件

「お祓いは意味がない」と感じている方も、少数ながら見えるようです。

実際、以下のような方の場合は、確かにご利益がないことも考えられます。

- お祓いのご利益を最初から信じていない

- お祓いに過剰な期待を抱いている

- その困難がその人にとって必要なものである

これはおみくじやお守りも同じですが、信じていない人にご利益がないことは自然でしょう。

また「お祓いをするだけで今の病気がすべて消える」など、過剰な期待を抱いている場合も、当然そのようなご利益は期待できません。

そして、3つ目は特に重要で、そもそも直面する困難がその人の成長のために必要なものであれば、神がそれを取り除くことはよくありません。

「艱難汝を玉にす」という言葉もありますが、一見「災厄」に見えるものは、実はあなたを玉にするための「またとないチャンス」である可能性も、忘れないようにしましょう。

【参考】艱難汝を玉にす|コトバンク

お祓いと厄祓いの違いは?

お祓いと厄祓いの違いは「厄年の人が受けるかどうか」です。

厄年の年齢は、体力的にも環境的にも災厄が起こりやすい時期とされています。

このため、その「厄年の厄」を取り除くことを神様に願うのが厄祓いです。

つまり、厄祓いの対象年齢は「厄年のみ」となります。

一方、お祓いは厄年に関係なく「すべての年齢の人々が、自分に降りかかる厄災や穢れを取り除く」ことを願うものです。

つまり、対象年齢が「全年齢」となります。

厄年の人でも、たとえば新しく買った車に対してお祓いをするなど「対象がピンポイント」であれば、厄祓いではなくお祓いとなります。

【参考】厄祓いについて|神社本庁

ご祈祷とお祓いの違いは?

ご祈祷とお祓いの違いは、ご祈祷は神仏に対する「願い事全般」であるのに対し、お祓いは「厄災や穢れを取り除く」ものであることです。

つまり、お祓いの目的は「除去」であり、ご祈祷よりもお願いの内容が絞られています。

ご祈祷は願い事全般であるため、厄災や穢れの除去をお祈りしても良いでしょうが、その時点で内容は「お祓い」になります。

よりわかりやすく区別すれば、お祓いは「引き算」でご祈祷は「足し算」の願掛けと言ってもいいでしょう。

御祈祷の種類一覧

お祓いの種類に近いものとして「御祈祷の種類」が挙げられます。

ここでは、以下のカテゴリに分けて主な御祈祷の種類を一覧にしていきます。

- 身の回りの安全・健康を願うもの

- 受験・就活・婚活・人生に関するもの

- 結婚・妊娠・出産に関するもの

- 人生の節目に関するもの

以下、各カテゴリの御祈祷の種類のご説明です。

身の回りの安全・健康を願うもの

最も一般的な、身の回りの安全や健康を願う御祈祷では、以下のようなものが挙げられます。

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| 家内安全 | 家族が健康で幸せに過ごせることを願うものです。今いる家族だけでなく子孫も同じように平安に栄えることをお祈りします。 |

| 交通安全 | 交通事故や愛車の故障などがないように祈るものです。自動車・バイク・自転車などすべての車両を含みます。また、自らが歩行者だった場合の安全も当然に祈願します。 |

| 地域安全 | 大字・小字・区などのエリアの安全を祈るものです。町内会や消防団などの組織単位での御祈祷も多くご依頼いただきます。 |

| 旅行安全 | 旅行先での安全を祈るものです。当然ながら主に信仰される神が異なる地域(中東や欧米など)でも有効です。 |

| 健康祈願 | そのまま健康を願うものです。現時点で病気を抱えられている方は『病気平癒』の御祈祷が適しています。 |

| 身体安全 | 身体の安全と無事を祈る御祈祷です。新しい環境・危険を伴う仕事・スポーツ・武道などで主に祈願されます。 |

| 病気平癒 | 現在ご病気の方の一日も早いご回復をお祈りする御祈祷です。ご本人だけでなくご家族やご友人などの方々からの御祈祷も可能です。 |

交通安全はもちろん、特に「家内安全」は、お守りで最もよく見る言葉の一つといえるでしょう。

受験・就活・婚活・人生に関するもの

受験や就職活動、婚活などの人生のさまざまな場面に関わる御祈祷では、下のような種類が挙げられます。

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| 学業成就 | 学業での成功をお祈りするものです。受験や資格試験は『合格祈願』になるため、それ以外の総合的な学業が対象となります。 |

| 合格祈願 | 高校・大学・大学院(中学・小学校・幼稚園)などの受験の合格をお祈りするものです。資格試験の合格も含まれます。 |

| 就職 | 就職・転職活動での成功を祈願するものです。古来より神社は立身出世を願う場所でもありましたが、現代ではそれが就職での祈願であることも多いでしょう。 |

| 良縁成就 | 恋人や結婚相手など、男女の良縁に恵まれることを祈願するものです。いわゆる縁結びの御祈祷で、同性愛の方は同性のお相手も含みます。 |

| 諸良縁成就 | 男女の縁以外の「お仕事・友人関係」などの良縁を願うものです。特に人との出会いやご縁・人脈を大切にしたいという方に適しています。 |

| 開運 | あらゆる場面での運全般が開けるように祈願するものです。「現世幽世の隔て無き、真の幸を得さしめ給え」という祝詞を読み上げます。意味は「この世もあの世も関係のない、本当の幸福を与えたまえ」というものです。 |

| 心願成就 | 心の中で誓っている願い事が叶うように祈願するものです。特に誰にも言えずにいる願い事を叶えたい時に適した御祈祷です。 |

| 除災招福 | 「災いを取り除き福を招く」という「鬼は外、福は内」を願う御祈祷です。神社によっては、厄年でない方が厄祓いをご希望された際には、理由をお伝えした上でこちらの除災招福の御祈祷を行うことも多くあります。 |

これらの中では、やはり「学業成就・合格祈願」の文字を、神社や御守りで目にすることが多いでしょう。

結婚・妊娠・出産に関するもの

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| 子宝祈願 | いわゆる妊活がうまく行き、子宝に恵まれることを祈願するものです。やり方は神社によって異なりますが、ご夫婦のお名前をご記入いただくことが多くなります。 |

| 結婚奉告祭 | めでたく結婚されたご夫婦が、そのご奉告を神社に対して行うものです。結婚前に願掛けをされたご夫婦だけでなく、何もされていなかったご夫婦が「とにかく嬉しいので神様に感謝したい」という理由でご奉告されることもあります。「入籍のみで結婚式を挙げなかった」など、さまざまなケースで結婚奉告をされるご夫婦の方々が見えます。 |

| 安産願い | 安産を願う御祈祷で、お母様のご体調の良い日であればいつでもかまいません。風習としては、妊娠5ヶ月目の月の、最初の「戌の日」とされています。しかし、安産で最も重要なのは「お母様の体調」です。このため、しきたりにこだわらずに「ご体調や天気の良い日」にお越しいただけたらと思います(当日でも空きがあれば御祈祷できる神社が多いものです)。 |

| 初宮詣 | 生まれてから女の子は33日目、男の子は32日目に氏神様に初参りするという儀式です。ご両親・ご家族とともに、神職も赤ちゃんの末永い幸せと健康を祈願いたします。 |

結婚奉告祭は他にも「洋風で挙式したけど、神前でもご奉告したい」「遠方で結婚したけど故郷の神様にもご奉告したい」など、さまざまな理由でご奉告される方々が多くなっています。

人生の節目に関するもの

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| 初誕生祭 | お子様が初めての誕生日を迎えられた際の神事です。昔は衛生・栄養の状態が劣悪で、医療も未発達であっったため、最初の誕生日を迎えられる赤ちゃんが限られていました。その初誕生日を無事に迎えられたことを神様に感謝し、奉告する儀式です。 |

| 七五三 | 人生の節目の神事の中で、最もメジャーなものです。3歳は髪置(かみおき)、5歳をは袴着(はかまぎ)、7歳は帯解(おびとき)という名前の祝い年です。これも初誕生祭と同じく「その歳まで無事に生きられた」ことを喜ぶ儀式です。本来は数え年でお祝いしますが、現代では満年齢でのご参拝も多くなっています。 |

| 十三参り | 数え年で13歳を迎えた女性・男子の神事です。神仏の智惠や福徳を授かることを目的としていますが、この年齢が若年者の厄年であり、厄祓いと同じ意味合いで受けるという説もあります。 |

| 立志式 | 数え年の15歳を祝う神事です。昔は15歳で元服を迎えたことに由来しています。神様の前で将来の決意を述べ、これまでの成長を奉告します。なお、肝心な心根が変わらなければ、決意の具体的な内容は当然変わってかまいません。 |

| 成人式 | 七五三と同等以上にメジャーでありながら、神事と意識されることは少ない行事です。神事として行う場合、立派に成人したことを神様にご奉告します。また、成人した社会人としての自覚を持ち、神様に対して人生の誓いを奉告します。 |

| 長寿を祝う神事 | 還暦(60歳)、古希(70歳)、喜寿(77歳)が代表的なものです。これらの祭典は「算賀祭・寿祭」などとも呼ばれます。長く健康に生きられたことを喜びつつ神様に感謝し、共に過ごせる時間が若い頃よりも少なくなった、周囲の人々をあらためて大切に思う儀式です。年齢は数え年でも満年齢でもかまいませんが、特に還暦は現代では「満60歳」というイメージが強いため、満年齢でお祝いされる方が年々増えています。 |

特に成人式や還暦など、神社と関わりがあることを全く知らない方が多いという、一番日本人の生活に深く根付いた文化が多いカテゴリです。

【まとめ】お祓いの意味は?

お祓いの言葉の意味自体は「ほぼ世間のイメージそのまま」といえます。

そのため「やる意味・ご利益」の方が重要な焦点となるでしょう。

お祓いは、やるべきかどうか少しでも気になっているなら、その迷い自体を取り祓うために受けていただく、というのも一つの考え方です。

特に新築の際など「周囲の不安を取り除く」ことにもつながるため、こうした場面ではぜひお祓いについて関心を持って調べていただけたらと思います。

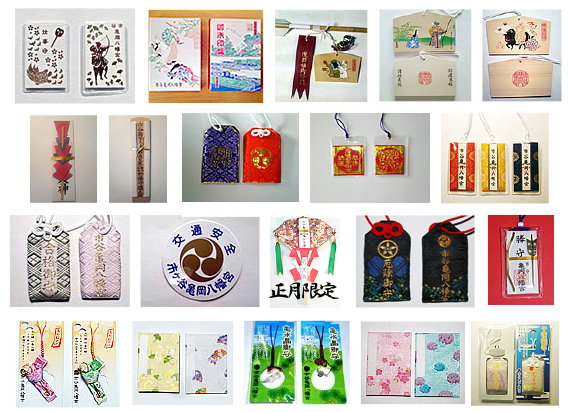

市谷亀岡八幡宮ではさまざまな御守や破魔矢などの授与品を取り扱っております。

遠方の方やご多忙な方、移動を避けたい方など、ご来社が難しい場合には郵送での授与にもご対応しております。

ご希望の方は、下記連絡先までお申し出ください。

FAX.03-3260-5368(24時間受信) メール.hachiman@alles.or.jp

- お申込時には、郵便番号・住所・氏名・電話番号(携帯可)をご記入下さい。

- お神札、お守りの名称、色・個数を明記して下さい。

- 精算方法は、郵便振り込み用紙を同封致しますので、到着後お振り込みをお願い致します。

- 送料は別途となりますのでご了承下さい。

- ご不明な点は、社務所までお問合せ下さい。

現時点で郵送にご対応している授与品の一覧は、下記ボタンのリンク先のページでご覧いただけます。

コメント